石岡市 足尾神社 ( No.40 ) 石岡市 足尾神社 ( No.40 ) | |

|

- 日時: 2016/01/03 23:33:08

- 名前: 御津垣 ID: FZ0s.tww

- 編集: 【回数】 2回

【名前】 御津垣 【最終日時】 2016/01/18 21:19:30

- 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

富岡八幡宮の記事で話題にされていたようですので、

ネタを借りてちょっと投稿します。

話題にあった通り、昨年中に竣工し、関係者には12月に報告があったようです。

改築の中身としては、

・足尾山頂上の「本殿」 ※

・足尾山頂上下の「拝殿」 ※

となります。

※関係者に改築建設委員から配布されている資料には

「本殿→奥宮」、「拝殿→本宮」としているようです。

自分は、元日に麓の「遥拝殿」でその話を禰宜さんより伺い訪ねてみました。

尾根道から拝殿まで車で上がることができるようになっておりましたが

すれ違うことはできない幅であること、尾根道から参道に入る部分にある

側溝に落ちそうで、自分は車を入れませんでした。

以前の拝殿は、松の倒伏により社殿を損壊し、

その後修繕の工面の間に損壊状態が進んだことにより

解体となってしまったのですが、事実を知らない方には

放置された状態と映ったかもれません。

(東日本大震災は、最後の決断を与えたにすぎません。)

ともかく、ちょっと時間がかかったようですが直ってよかったです。

ちなみに頂上は、登れる服装ではなかったので

まだ伺っておりません。

写真:

参道入口

拝殿(本宮)1

拝殿(本宮)2

|

織姫神社 新御朱印帳 ( No.39 ) 織姫神社 新御朱印帳 ( No.39 ) | |

|

- 日時: 2015/08/23 01:00:48

- 名前: 赤城おろし ID: 2Gno1mzQ

- 編集: 【回数】 3回

【名前】 赤城おろし 【最終日時】 2015/08/23 01:05:27

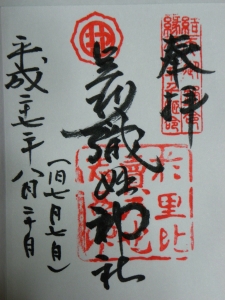

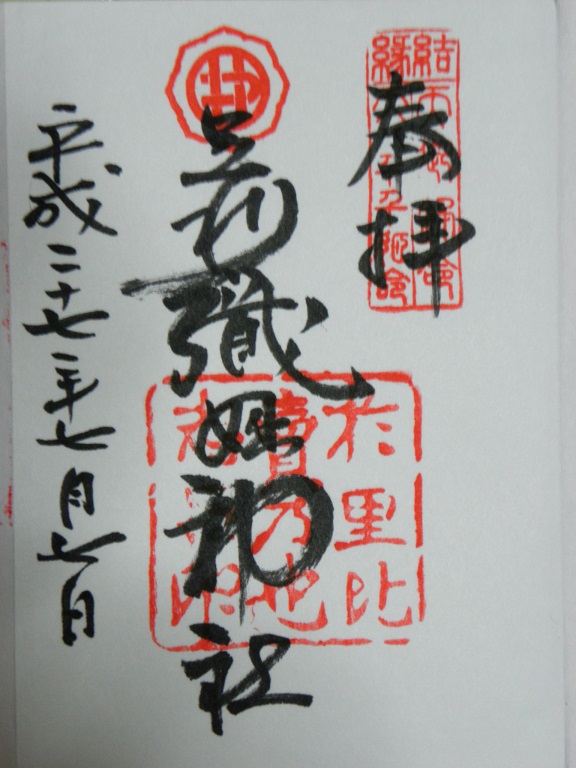

- 織姫神社でオリジナルの御朱印帳が出版されたので購入してきました。

今回は紺色版  やはり「七夕日付(旧暦)の御印を頂いてから」ということで…。 やはり「七夕日付(旧暦)の御印を頂いてから」ということで…。

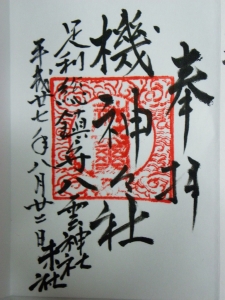

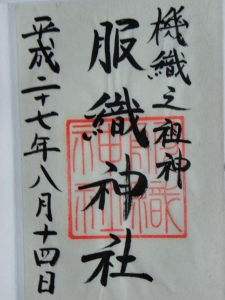

機神さまを本殿祭祀してる神社も多くはないので、先ずは八雲神社境内社 機神神社の御朱印(御印は神璽)を戴いてきました。

|

織姫神社 新御朱印帳 ( No.38 ) 織姫神社 新御朱印帳 ( No.38 ) | |

|

- 日時: 2015/08/23 00:50:31

- 名前: 赤城おろし ID: 2Gno1mzQ

- 編集: 【回数】 2回

【名前】 赤城おろし 【最終日時】 2015/08/23 00:53:42

- ■No.36に対しての引用返信です。

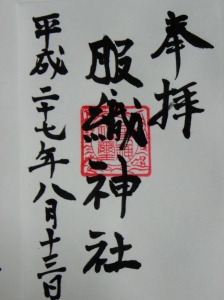

1.服織神社(三重県鈴鹿市御薗町2019)

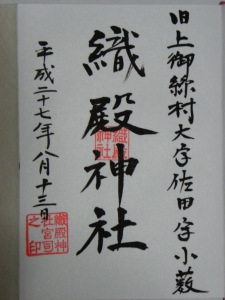

2.織殿神社(三重県多気郡明和町佐田1284)

3.服織神社@尾張國一之宮 真清田神社(愛知県一宮市真清田1-1)

|

織姫神社 新御朱印帳 ( No.37 ) 織姫神社 新御朱印帳 ( No.37 ) | |

|

- 日時: 2015/07/20 00:15:12

- 名前: 神楽 ID: QYOAV0XU

- 織姫神社のオリジナル、全然気が付きませんでした・・・。足利市のオリジナル御朱印帳としては初ですね。

情報ありがとうございます!私も手に入れてきます。

|

織姫神社 新御朱印帳 ( No.36 ) 織姫神社 新御朱印帳 ( No.36 ) | |

|

- 日時: 2015/07/08 00:38:44

- 名前: 赤城おろし ID: lp50/cg6

- 編集: 【回数】 4回

【名前】 赤城おろし 【最終日時】 2015/08/24 21:29:30

- 織姫神社でオリジナルの御朱印帳が出版されたとのことで購入してきました。

5月には出てたようですが、 織姫(八千々姫命)さま・機神さま用の御朱印帳として使うつもりなので、やはり「同社七夕日付の御印を頂いてから」ということで待ちました。

とは言え、機神さまを本殿祭祀してる神社も多くはないので、先ずは桐生天満宮境内社 機神神社の御朱印(御印は天満宮)を戴いてきました。

今後は伊勢國の服織神社・機殿神社辺りから尋ねて行こうと思ってます。

次は服織神社(尾張國一之宮 真清田神社 境内社)かな?

|

金の鷲に乗る神 ( No.35 ) 金の鷲に乗る神 ( No.35 ) | |

|

- 日時: 2015/01/17 01:23:32

- 名前: 赤城おろし ID: wPJWuEPQ

- 編集: 【回数】 1回

【名前】 赤城おろし 【最終日時】 2015/01/17 01:27:03

- あ~

一人で登ったんですか?

宮司さんのお話では「鳥居(のようなもの?)がある」とのことでしたが、”お宮”のようなもの(石祀とか)はなかったんでしょうか?

|

金の鷲に乗る神 ( No.34 ) 金の鷲に乗る神 ( No.34 ) | |

|

- 日時: 2015/01/16 22:14:28

- 名前: 御津垣 ID: THGMBmTA

- 編集: 【回数】 1回

【名前】 御津垣 【最終日時】 2015/01/16 22:16:10

- 鹿島神社

【御祭神】武甕槌神・建御名方神

【祭祀】 例祭 10月17日

【鎮座地】東茨城郡城里町上古内238(旧常北町)

【旧社格】村社

『茨城の史跡と伝説』より。

東茨城郡常北町(旧西郷村)は朝房山の北麓一帯をしめ、和名抄にいう那賀郡鹿島郷の地に当たり、

大字古内は朝房山の古名フジフジの名残りといわれている。

ここらあたりを鹿島郷と名付けたわけは、二十年目ごとに造営する定めになっている鹿島神宮修造の材木を伐り出す。

”宮材之山”であるからである。六国史の中に三代実録貞観八年正月の条下に

「是より先、常陸国鹿島神宮司云ふ、鹿島大神宮惣六箇院、二十年間に一度修造を加ふ、

所用材木五万余枝採造する宮材之山は那賀郡に在り、宮を去る二百余里(六町一里)行路険峻、

挽運の煩ひ多し」とあり、五万余枝の宮材というのは栗材である。

鹿島は空気が多量の塩分を含んでいるので、栗材でないと二十年は保てない。

それで遠隔地であり、道も険悪であるが、栗の木が多いこの地方が、”宮材之山”に選ばれたわけである。

だがそれだけではなく、鹿島大明神は奥州塩釜から”金の鷲”に乗って初めて常陸の国に来られたが、

その天降られた地が”常陸国中郡古内山”※2であるというのである。

この伝承は、僧円禎が延文三年に編んだ『安居院神道集』の中に

「鹿島大明神は天津児屋根命金鷲に駕して常陸国へ天降りつつ古内山の旧跡鹿島の里に顕る」とか

「其後国中を廻り、鹿島郡宮処に御在所を定む」とか、鹿島大明神と天津児屋根命とまぜこぜにしながら書き留めている。

※1

祭神が降臨したという伝承の古内山の地は、「鹿島土屋(土谷とも)」と称される。

郷土の伝説を、声を大にするわけでもないが誇りを持って守っている感がある。

神社に向かって右側の山は、三代実録にある栗材を工面した土地であるという。

地元の古老が言うことには、

「子供の頃は、自分の背丈ほどの(直径の)栗があり、よく伐採を手伝わされた」

とのことである。残念なことに、今はそのような大木を見つけることはできない。

鹿島土屋(かしまどや)の伝承地は、今は私有地内となっている。

[卷十二貞觀八年(866)正月廿日丁酉] ~朝日新聞本より抜粋~

鹿嶋大神宮惣六箇院。廿年間一加修造。所用材木五萬餘枝。工夫十六萬九千餘人。稻十八萬二千餘束。採造宮材之山在那賀郡。

去宮二百餘里。行路嶮峻。挽運多煩。伏見。造宮材木多用栗樹。此樹易栽。亦復早長。宮邊閑地。且栽栗樹五千七百樹。樹卅四株。

望請。付神宮司。令加殖兼齋守。太政官處分。並依請。

写真

社頭

社殿

鹿島土屋伝承地

|

上総国 国史現在社について ( No.33 ) 上総国 国史現在社について ( No.33 ) | |

|

- 日時: 2015/01/08 14:47:58

- 名前: 御津垣 ID: jj11M3CE

- 三橋 健さん(國學院大學大学院客員教授)の「国史見在社について」国史見在社表覧を

確認すると『神代神』と『神氏神』は同一としているようだ。

同一としている根拠もあるようであるが、どの書物を参考にしているかは分からない。

恐らくは、記載されている「新訂増補国史大系本」になると思う。

ちなみに『代神』は、代の前に『神』の字が抜けたものと考えられているようである。

しかし、『代神』と『神代神』が同一としても、同じ位階を賜るということがあるのであろうか。

■No.32に対しての引用返信です。

>上総国史現在の『代神』『神代神』『神氏神』は、市原市の「神代神社」とのことらしい。

>ただし、怪しい部分があるので、注釈(※部分)で記載しておく。

>

>三柱の御祭神に、それぞれに位階を賜っているという説明もできるが。。。

>あとは時間があるときにでも調べてみましょう。

>

>

>

>~千葉県神社庁のHPから~

>景行天皇の40年創祀。神階従5位上。明治4年11月29日郷社に列格。

>『三代実録』巻15に「景行天皇40年(114)皇子小碓王(日本武尊)東夷を征つため

>相模国より海を渡り上総国に至りし時、国土開かれず蒼生(万民)聊も生れず、

>皇子之を深く憂え仍て村長に命じ社殿を創建し日神を鎮め奉る。

>此れに於いて神徳世間に暉き其の後朝廷より、しばしば御位を賜る。」と記されている。

>

>貞観10年(868)9月17日上総国正6位上神代神授従5位下。

> ※1 三代実録では『代神』

> → 市原市の案内などでは、この年の位階が載せられている。

>

>元慶元年(877)閏2月26日上総国正6位神代神従5位下を授けられる。

> ※2 三代実録では『神代神』

>

>同年5月17日上総国正5位下勲5等神代神授従5位上を授けられる。

> ※3 三代実録では『神氏神』

> 勲5等の記述は、先に挙げられている「姉前神、嶋穴神、飫富神、橘樹神」を指しており、

> 神氏神には当てはまらないように思われる。

>

|

上総国 国史現在社について ( No.32 ) 上総国 国史現在社について ( No.32 ) | |

|

- 日時: 2014/12/31 12:26:11

- 名前: 御津垣 ID: v0oWAtP6

- 上総国史現在の『代神』『神代神』『神氏神』は、市原市の「神代神社」とのことらしい。

ただし、怪しい部分があるので、注釈(※部分)で記載しておく。

三柱の御祭神に、それぞれに位階を賜っているという説明もできるが。。。

あとは時間があるときにでも調べてみましょう。

~千葉県神社庁のHPから~

景行天皇の40年創祀。神階従5位上。明治4年11月29日郷社に列格。

『三代実録』巻15に「景行天皇40年(114)皇子小碓王(日本武尊)東夷を征つため

相模国より海を渡り上総国に至りし時、国土開かれず蒼生(万民)聊も生れず、

皇子之を深く憂え仍て村長に命じ社殿を創建し日神を鎮め奉る。

此れに於いて神徳世間に暉き其の後朝廷より、しばしば御位を賜る。」と記されている。

貞観10年(868)9月17日上総国正6位上神代神授従5位下。

※1 三代実録では『代神』

→ 市原市の案内などでは、この年の位階が載せられている。

元慶元年(877)閏2月26日上総国正6位神代神従5位下を授けられる。

※2 三代実録では『神代神』

同年5月17日上総国正5位下勲5等神代神授従5位上を授けられる。

※3 三代実録では『神氏神』

勲5等の記述は、先に挙げられている「姉前神、嶋穴神、飫富神、橘樹神」を指しており、

神氏神には当てはまらないように思われる。

|

行田八幡神社 ( No.31 ) 行田八幡神社 ( No.31 ) | |

|

- 日時: 2014/11/10 21:55:28

- 名前: 神楽 ID: 5c5Vzyhw

- 御朱印3種もあるんですね。

オリジナル朱印帳もあるから、今度行田へ行ったら立ち寄ってみます。

桃の御朱印があれば面白かったのですが、目の方ですか。

眼病予防ですかねぇー。

|